Beginning of Message

Picture

Comment

思えば死はいつも自分のそばにあったような気がする。キッドは目の前の明ら様な「死」に、茫洋とした体でその場に佇んでいた。小さな名探偵が自分を追ってきているのは承知していた。彼にこの現場を見せたくない、と思う。そのためにも自分の迅速な対処が必要だということも重々理解しているのに、身体はそれを納得していないらしい。身体が――動物としての自然な本能が、そこに自分の死を見出し、恐怖に身動きができないでいる。何たる様だ、と理性は必死に本能を叱咤するが、太古の昔からまるでそれだけが目的だったかのような生物の「生きたい」という欲求は、キッドの肉体を支配し、じわり、じわりとその昏い闇を浸食させていった。この感覚には何処か憶えがある。そうだ、親父が死んだと聞かされたときだ……ぼんやりと当時の情景が脳裏に蘇った。

自分の目の前で炎上していった、父親の入った大きな箱。普段はやらなかった脱出マジックを、どうしてその日に限って盗一が行ったのか、未だ快斗にはわからぬままだった。いずれにしろ、父親がそれに失敗して死んだのは確かだった。否、失敗したと見せ掛けられて殺されたのは事実以外の何物でもなかった。眼前で親父は殺されたのだ……自分にあのとき力があれば、死を理解した上で立ち向かってゆく強さがあれば、犯人を捕まえることも、或いは親父を助けることさえできたかもしれなかったのに。その当時の快斗は、ただ呆然と父親が存在しているらしい箱にまとわりつく炎を見詰めていた。そしてその炎を美しいとさえ思った。それは人の命が消えてゆく刹那の生命の輝きを象徴しているかのようで、だがそれが命の灯火であったのだと知ったのは後になってからであった。そのときの彼には人の「死」というものが理解できてはいなかった。純粋にその美しさに囚われて動けなかっただけであったのだ。

後悔と共に酷い無力感に襲われたのは、葬式の準備の最中だったろう。お父さんはあの事故で亡くなったのよ、と涙も流さず真っ直ぐに瞳を覗き込んでくる母に、そう聞かされたときであったように思える。あの炎の猛々しさが命そのものであったのだ、と認識できたそのとき初めて、快斗は死を恐怖した。あの途方もない美しさが命なのだとしたら、自分などには一生叶わない、と。そう、命というそれだけで言い様のない存在感を示すそれそのものに、それが生を放つであれ死を匂わせるであれ、快斗はその圧倒的な力の前に、己の絶対的な無力感を味わったのであった。

今の感覚は、そのときの無力感に似ていた。あのときはまだ幼く、その迫力に呆然としていた快斗は大分経ってから後悔するしかなかったものが、今はその場ですぐに己を無力さを嘆いているだけに過ぎない。何も成長しちゃいねぇ、と自嘲気味に嗤おうとして……それも叶わなかった。当てられる、とはこういうことなのだ。キッドは理解した。死なる圧倒的な質量を伴って己を襲うものに、キッドの身体は完全に当てられてしまっている。ふと逆の感覚を味わった瞬間を憶い出した。自らの生に当てられ、どうしようもなく興奮した瞬間。今夜もまた誰も自分を追ってきた者は居ないのだろう、という諦念にも似た寂寥を破ってくれた小さな名探偵の姿を見掛けたとき。あのとき自分は、肉体ではなく精神が当てられるということを実感したのだった。

そう思うと、すう……と身体の力が抜けていった。あの名探偵がここに来るのだ。彼にこんな惨たらしい自分の屍体を見せたくはない。

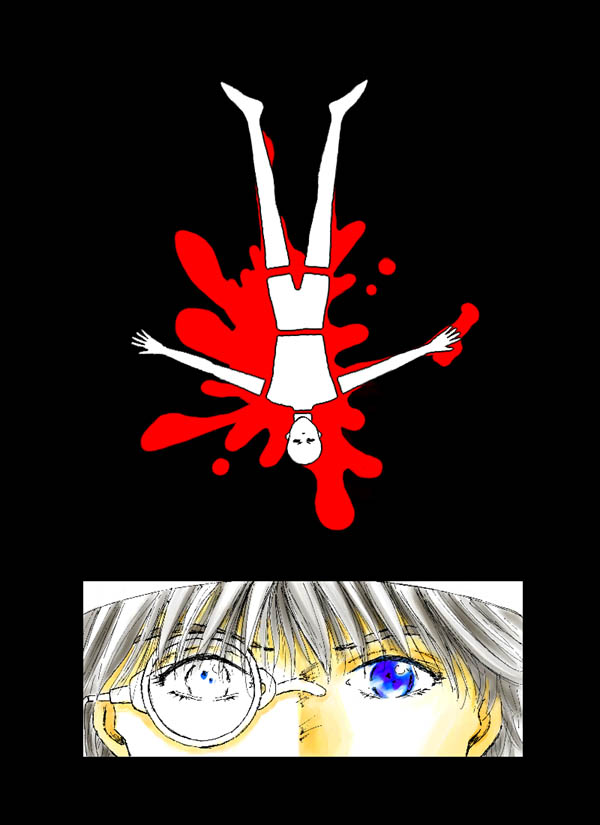

それは確かに死を纏い、キッドの眼前に横たわっていた。その死は白い色をしている。スーツにマント。シルクハットは胴体から離れた頭に綺麗に被さっている。怪盗キッドの白い衣装を象徴であるかのように紅い色で染め上げた「死」は、キッドに己が死という呪縛を与えた。

而して衝撃というものは、更なる衝撃の前には押し流されてしまうものである。彼にとっての更なる衝撃が、もうじきにここに到着する。

動かなくては。ようよう強張りの解けた身体を、ぎしぎしと音が立っているかのような錯覚さえ覚えながら、キッドは無理に動かした。一歩、後ろに下がる。もう一歩下がれば、扉に手が届く――。

「何やってんだ……見付けたぞ、怪盗キッド!」