Hyperion 高きをゆく者 / 陽と月と暁の父

引用

燦然たる輝きを身に纏い、ハイペリオンは馳せゆけり。

焔と燃ゆるローブを靡かせ、

噴火のごとき怒哮をあげて。

儚くかよわい時の女神の、ひよわな翼を戦慄せ

太古の声も凄まじく、焔に乗って、彼はゆく……。

Squall I

カキー……ン。

互いのガンブレードがぶつかり合い、火花を散らす。この瞬間が何よりも好きだった。

好きだった。

互いの持てる力すべてを出して戦うことのできる相手の居る僥倖ほど、戦士の心を奮わせるものはない。剣を重ねることで、俺達は何より語り合っていた。誰より理解し合えていた。

サイファー。

名前の通り、奴が俺にとっての最初に交歓を得た相手だった。

奴と課程外で訓練することになったのがいつ頃からの習慣だったか、もはや憶えていないほど昔から、奴とは刃を交えていたような気がする。サイファーだけだった。俺の力に拮抗するのは。心地好かった。友情も生死も越えたところで無心に本気を出せるのが。

俺達の死合いは子供の戯れと何ら変わりがなかった。

それこそ仲睦まじく、などという言葉の似合おうほどに。無邪気に、無心に戯れた俺達の方法が、ただ剣技だっただけの話だ。そこには愛情も、ましてや憎悪もなく、ただ純粋に、快楽だけが俺達を支配していた。

己の力を抑制することなく放出できるその快感。他の誰ともそれを味合うことの許されない程度には、俺は強かった。ガーデンという狭い世界で、それでも数多くの人間が居る中で、抑圧されるしかなかった俺の力は、サイファーという受容器を得てのみ、開放感に喘いでいた。

それがなくなるときは、自分が弱くなるときだった。或いはサイファーが弱くなるときだった。そして俺達は互いにそれをよしとはしない。そこにあったのは、確かに互いが互いのライバルで居られるだろう、相手に対する信頼だった。

Seifer I

泣きべそをかきながら、それでも必死に挑み掛かってきたちいさなアイツをよく憶えている。

女の子のような綺麗な貌を、疵だらけにして涙を振り払うように、キッと睨み上げて向かってくる様が、とても美しいと思った。

それは俺が生まれて初めて覚えた感動という代物だったかもしれない。ひどく心が揺さぶられた。もっと磨いてみたいと思った。育て上げたいと思った。

コイツは絶対、俺と同じ獣の本性だと。

本能がそう告げ、俺の幼い身体を歓喜に震わせた。可愛らしいが手の掛かる面倒な弟程度にしか認識していなかったスコールを、敵だと思い、思うことにやぶさかではないと感じた。感じたことを、ハインに感謝した。

この生温い世界で初めて感じた熱。それは同時にとても冷たくはあったが。

強くなろうとし、実際強くなっていったスコールは、だがその理由を憶えてはいなかった。自分が何故強くあろうとしていたのかさえ忘れ、ただひたすらに闘っていた。奴が守りたかったのだろう最たる相手、愛すべき姉の名前すら、すでにスコールの記憶にはない。最愛のエルオーネですらそれなのに、俺のことなど当然憶えているはずもなかった。今のスコールにとって俺は、幼馴染みでも兄でもなく、最初からクラスメートで敵という存在だったに違いあるまい。そのことが時折ひどくうそ寒かった。そして澱のように溜ってゆく違和感を、こちらもスコールをただライバルと思うことでしか、払拭する術を知らなかった。

喧嘩の仕方を教えた。ガンブレードの使い方を教えた。そうして戦いを挑んだ。何故俺が自分にそんなことをするのかも、奴にはわかっていなかったことだろうが、理由も尋ねず、奴は俺を利用し、俺を吸収し、誰よりも強くなっていった。

そう、誰よりも。

もはや俺以外に奴の本性を、その激しい闘争本能を、満たせる相手など存在すまい。奴は強くなりすぎた。だから奴は誰よりも俺を欲する、俺が奴の本性を渇望したように。その飢えは俺が誰よりも理解している。俺達は互いに自分の餓えを満たすため、相手より弱くなることなど許されなかったのだ。

だがそれでも、俺が奴に敵わないなどと思ったことはなかった。思うことは許されなかった、奴のために、そして誰より自分自身のために。

敵わないなどと、思ったことはなかったのだ。

Irvine I

凱旋門までの距離はそう遠くもなく、混乱する人々の間をリノアを庇いながら走っても、大した時間は掛からなかった。そうして助太刀するつもりだった、すぐにでも。

できなかった。

そこには獣が二匹。誇り高く、獰猛で、残忍な。純粋な殺気を纏った、憎悪でもなくただ生きるために狩りをする肉食動物。

彼等の間に入ることなどできなかった。恐ろしかったのかもしれないが、それよりは見惚れていて自分がその舞台に上がることなど考えも及ばなかったと言うほうが正しいかもしれない。二対のガンブレードが火花を上げてぶつかる様を、しばらく呆然と眺めていた。

はたと気付き、リノアのほうを見遣れば、彼女もまた、呆然と、何処か陶然と、彼等を見詰めていた。

リノアにもわかっているのだ。これは他人の侵すことなどできぬ聖戦だと。そして魔女はと言えば、彼女もまた、ただ黙ってその戦いの行方を見守っていた。

イデア。ママ先生。彼女は今、どんな気持ちで愛し子達の戦いを見詰めているのだろう、どんな気持ちで愛し子達を争わせているのだろう。均整の取れすぎたその数式のような美貌からは、一切の感情が読み取れなかった。

感情なき女神の前で、いとけない愛子達は無心に感情を曝け出して生きている。まじめに、純朴に、昔ママ先生に習ったとおりに陰日向なく。

闘うことだけが、彼等のレゾン・デートル。

知らず涙が出た。頬を伝う暖かなものに気付いて慌てて袖で拭う。

スコールとサイファーがこうして対峙しているのは、緻密に織られた運命の一模様にしか過ぎないのかもしれないが、せめてこのときばかりは。闘いの間だけは、本当にただ彼等の欲求のみが彼等を動かしていますように。

他の何者にも侵されぬ場所で、誰に操られるでもなく、無心に持てる力を交わしているのだと。

僕は、信じたかった。

信じたいと思うほどに、闘う彼等の姿は美しかった。

Seifer II

(サイファー? サイファー・アルマシー? うわ、久し振り!)

ティンバーで再会した赤毛の幼馴染みは、他の奴等とは違って、俺のことを忘れてなどいなかった。

そんな当り前であるはずのことがひどく嬉しくて、何やかやと理由を付けては誘い出し、いつしか理由などなくても自然と会うようになっていた。それがアーヴァインだった。

驚いたのは、アーヴァインがスコール達の記憶障害を知っていたことだ。そのくせ、俺がリノアと知り合いだということを知ったときには、えらくびっくりしていた。

何かを隠しているとは漠然と感じていた。或いは目的を持って俺に近付いたのかと、疑ったこともないではなかったが、利用されるくらいならこっちから利用してやると思った。ともすれば薄れてゆきそうな過去の記憶を、アーヴァインと語ることで何とか繋ぎ止めておける。自分が自分であることの証明が過去の存在によってしかできないなどと言うつもりもないが、過去を失っているスコール達を見るときに感じるあの薄ら寒さを憶い出すと、どうあっても俺だけはなくしてやるもんかと思う。半ば意地だったかもしれない。

だが意地張りの意味をもなくしてしまうほど、アーヴァインとの関係が心地好かったのも事実だ。奴は嘘吐きかもしれないが、その嘘の根元があくどいものかどうかくらいはすぐに見抜ける。ひどく真っ当な人間だと思った。だから俺は奴と付き合い続けた。

やがて春が訪れ、SeeD試験やら新学期やらでやたらと忙しく、しばらく会っていなかったアーヴァインに久々に会ったのは、何と魔女の本拠地でのこと。

真実のハインの力とやらにどう操られたのかはわからないが、テレビ局に居たはずの俺は、気付けば魔女とふたりきりで何処かに居た。この魔女はガルバディアと組んでいたはずだから、大統領に処刑されるのではなければ魔女に嬲り殺されるのかと覚悟したが、女は何も言わず、そのまま俺を解放した。

放り出された先のデリングシティで呆然とたたずんでいた俺に、何処からかアーヴァインは、痛々しいものを見詰めるかのような眸で近付いてきた。

(……何故)

(サイファー。僕、もうすぐスコール達と再会するんだ)

人の話を聞いているのかいないのか、いや、聞かずにアーヴァインは、そんなことを言い出した。諦めて肩を竦める。こいつのこういう確信犯的な物言いは、決して嫌いではなかった。

ったく、再会ってのは偶然するものだっての。

呆れて笑ってみせれば、何故か奴はほっと安堵したかのように吐息し、そして苦笑した。

(やっとスコールがSeeDになったから。もうじき命令が出る。魔女を暗殺せよ、ってね。その方法が狙撃。スコール班のメンバに狙撃手が居ないことはシド学園長も重々承知で、ね。君がデリング大統領を襲ったから、スコール達はバラムに帰れずガルバディア・ガーデンに来るしかない。そして僕が出てく。そういうこと)

思わず絶句した。俺の大嫌いな予定調和の匂いがした。一体。

(おまえが本当は何の目的でかは知んねぇが、奴に会いに行くことはわかった……が。スコールがおまえを連れて魔女と戦うことも最初から決められてたみてえな言い方だな、オイ。いや、おまえだけじゃねえ、スコールの班っつったら、みんな――)

(あの魔女。イデアだぜ。……ママ先生、憶えてるよね?)

またも絶句せざるを得なかった。あの魔女が、ママ先生だと? 仮面をずっと着けていて俺には造作が知れなかったが、あれを取れば懐かしい貌が出てきたとでもいうのか。

まさか、だから俺を助けたとでもいうのか。

(そう、最初から決められてたんだ。スコールだけはどうあってもSeeDにすること、SeeDが魔女と戦うこと、そしてこれから倒すことまでも、……あんたが魔女の騎士になることさえ)

(……なんだって?)

(サイファー)

アーヴァインは、やけに真摯な表情で俺を見詰め、言った。

(運命を壊したくはないか?)

Squall II

苦痛に気を取られていて、うっかりと言葉を聞き逃すところだった。

「ガーデン破壊後はSeeD狩りが始まる。俺はイデアの猟犬となっておまえらを追いまわしてやるぜ。楽しみだろ、スコール。それまで死ぬんじゃねえぞ」

意識がはっきりしてきてその言葉の奇妙さに気が付いたとき、問い質そうにもサイファーはすでに扉の向こうに消えていた。

サイファーから拷問を引き継いだ所長とおぼしき男は、気弱が高じてサディズムに走るタイプのようだ。まるで怯えるように拷問のセオリィも無視して、容赦の欠片もなく俺を苛み続ける。

気の遠くなるような苦痛の続く中、必死に意識を掻き集め、サイファーの言葉を反芻した。

魔女を暗殺しようとし、こうして投獄されたのだから、ここで処刑されるのが筋というものだろう。何も知らないが、もし知っていてここで自白をすれば俺達は用済み、殺されて然るべきだった。

なのに、サイファーの物言いたるや。

俺達がここでは死なないことを知っているかのような台詞。ここで生き残れればこそ、後々追い回すこともできようものだ。

サイファーの独断で助けられるものではあるまい。ならば、誰かが俺達を生き長らえさせようとしているのだ。

大統領亡き後、事実上ガルバディアという大国を背負って発言できるのは、ひとりしか居まい。

「……? 魔女、が……?」

くぐもった疑問の声は、苦鳴に掻き消されて誰の耳にも入らなかった。

Irvine II

「スコール達、記憶を取り戻したぜ」

僕がそう告げたときのサイファーの貌は、泣きだすとも嗤いだすとも付かない奇妙に歪んだものだった。

彼がずっと、記憶のない彼等の間で苦しんできただろうことは想像に難くない。僕でさえ、僕のことを何も憶えていない彼等を前に、ずっと心苦しかったのだから。だから僕は、サイファーにとって彼等の記憶が戻ることは喜ばしいことなのではないかと考えていたのだが、どうにも彼の長年拗れ続けた感情は、一筋縄ではいかないらしい。

皮肉気に口角を上げて、彼は僕を一瞥した。

「記憶を取り戻させた、の間違いじゃなくてか?」

黙って微笑するしかなかった。すると何故か、すまなさそうに貌を曇らせて俯き、彼はぼそりと呟いた。

「じゃあこれからは、イデアのことをママ先生って呼べばいいんだな」

「うーんいいねぇ、不自然だねぇ如何にも。一体君はいつ記憶を取り戻したことになるんだろうねー」

僕の言葉に眉をひそめたサイファーは、だが内容ではなく口調が気に入らなかったらしい。

「なんだ、そのいつにも増して的を射ない喋り方は……」

そういえばセルフィの口調が移っているかもしれない。思いつき、にんまりと笑った。

「セルフィのが移っちゃってねー。ラグナのこともラグナ様なんて呼んじゃうぜ、どうだ気味悪いだろー」

からからと笑ってやったのだが。

「ラグナ?」

彼に知らされていなかったことをすっかり失念していた。

「あー……エ、エスタの大統領。セルフィがファンなんだ……」

「エスタだと? 何でそんな奴が出てくる。そいつも運命とやらの一環か」

まずった、失敗した。サイファーの目は真剣だった。諦めて嘆息し、僕は口を開く。

「サイファーも実は知ってるよ。『魔女と騎士』の映画観て、一番騒いでたのはあんただったろ」

「あぁ?」

「ガンブレードを操っていた、あの騎士役の俳優」

サイファーはと言えば、実に珍妙な貌をしていた。無理もあるまい。写真を撮ってセルフィに吹っ掛けたら売れそうだな、と的外れなことをぼんやり考えた。

憧れだった対象が大統領にまで上り詰めている感動か、はたまたそんな頃から魔女の騎士への憧憬を埋め込まれていた悔しさか。茫然自失といった体で何やら呻いている彼に、だが終わりではない話を続ける。

「そして……スコールにそっくりな女の人と、いーい雰囲気だった人でもある」

これは僕にも確証がないのだが。誰に話せる話でもなく、だが誰かに話したくて堪らなかった事実。

ぎょっとしたようにサイファーが顔を上げる。

「……まさか。……スコールの、両親は最初から居ないって聞いてるが」

「……僕も、勝手に亡くなったものだとばかり思ってたけど」

ウィンヒルで、キロスという男に入っていたのは僕だった。僕が驚いたほどに面差しの似ていた女性に、スコール本人が何も気付かなかったはずはない。

サイファーは何事かを考え込んでいる様子で、顎に手を遣り眉間にしわを寄せた。

「……確か、ガーデン建設は何故かエスタの施工だったな……」

これには僕のほうが驚く。

「え? ……そうなのか?」

「知らなかったのか」

目を見開いた僕の視線の先で、サイファーは苦々しげに呟いた。

「一体、誰が何処でどう繋がってやがるんだ、クソッ。そこまでアイツの人生は作られた宿命ってやつに縛られてるってのか!」

「…………」

スコールがアルティミシアとやらを倒す未来は、未来でありながらも過去のもので、変えようがないし変えてはならなかった。それは世界の終わりを意味する。シドもイデアも、それをよく承知していた。

そのために宿命づけられた運命の子供達。僕やサイファーも含め、だが何も知らされず何もかも忘れて育ったスコール達とは違い、憶えている、そして知ってしまった僕達は、運命に沿うしか道はないのだろうか。

「……ママ先生の、様子はどう? まだイデアのままで居られてる?」

Seifer III

淋しい瞳をした女だと思った。

アルティミシア。イデアの中に棲むその魔女は、イデアを押しのけて時折現れては、奇妙な台詞を残していった。その、何故か淋しげな瞳で。

こんな弱々しい女が世界を壊すのか。それを阻止するために自分達が作られたのかと思うとぞっとしない。せいぜい掠めて終わりのはずだったミサイル攻撃が大きくなってしまったのは間違いなくこいつのせいで、憎くないとは思わないがその程度のことで世界の破滅に繋がるとも思えない。

横目で見遣った女は、今日もアルティミシアだった。徐々にイデアの支配される時間が長くなってきている。取って代わられるのも時間の問題だろう。

そうしたら恐らく、スコールが倒しに来るのだ。未来の伝説のSeeD様が。

そんなお偉い御人がわざわざお出ましになる価値のある敵とは到底思えなかった。何せ俺を騎士にと指名したのはすでに騎士の居るイデアではない、アルティミシアのほうなのだ。何を考えているのだか知れないが、仮にもSeeD候補だった人間を手元に置いておこうとする愚を犯すような人間だ。俺がそばに在ることを、罠かもしれないと疑ったことすらないのだろうか。

否、恐らくは、疑ったとしても俺より他に、そばに置ける人間も居ないのだ。

彼女はひとりだった。スコール、あいつは過去を取り戻して幼馴染み達のことを信じられるようになっているだろうか。アルティミシアのようになってはいないだろうか。

俺がスコールを倒せば、何となくすべてが巧くゆくような気がしてきていた。

アーヴァインは、変えられぬ運命かもしれないがせめて知る権利を与えて、スコール達に傀儡たり得ぬようし向けていたが、俺にはそんなもの、満足のいくものではなかった。

案外俺が伝説のSeeD様を倒しさえすれば、この未来の魔女は時間圧縮などやめてくれるようにさえ思えていたのだ。傲慢な態度の裏の、いたいけとさえ言える淋しい瞳を見ていると。もう脅威は取り去ってやったから、おまえを恐怖させる伝説のSeeDなんか生まれないからと、俺が安心させてやればこの女には、本当に俺しか居ないのだから。

負けるわけにはいかなかった。その先の、誰も知らない本当の未来を信じてみたかった。それなのに。

「クソッ、まだだ。俺はまだ終わるわけにはいかない!」

鍛錬は怠らなかったつもりだった、剣のみならず魔女の許で魔法技術も磨いてきたつもりだった、それなのに。

「何故だ! 何故! おまえに勝てないッ?」

おまえは本当に運命の寵児なのか、蓋世の英雄なのか。スコール。

奴は信じられないほど腕を上げていた。それこそ神にでも近付けそうな勢いで。何が奴をそこまで駆り立てているというのか。

駄目だ、ここで俺が倒れては駄目なのだ。俺を失ったらあの女は、益々抑制をなくして幻想の魔女らしく振る舞うようになってしまうだろう。本気を出したあの女に、まだおまえたちでは勝てない。駄目だ。

「アルティミシア! アル……ッ、……リノア――?」

Irvine III

リノアに起きた現象は、何となく理解できた。

結局、すべて計画通りに事は進んでいる。リノアは魔女になるだろう。スコールは彼女を助けるため、アルティミシアを倒さざるを得まい。彼は伝説となる、未来の通説どおりに。

サイファーは。彼はどうしたのだろうか、リノアとなったアルティミシアと再契約したのだろうか。

スコールはクライアントとしてのリノアを助けるのだろうか、それとも。

ただ純粋に仲間として、彼女を助けたいと思ってほしかった。そう思って、色々とお膳立てしてきた。リノアだけでなく、他の皆のことも。幼馴染み達を取り戻させ、頑なに心を閉ざしていた彼に、仲間意識というものを植え付けさせようとした。

結果はどうなっているのだろう。セルフィはスコールが苦しんでいると言う。彼が本当にリノアのために心を痛めているというのならば、それは喜ばしいことであるはずなのに。

一概に良かったとも言えないのは、サイファーのためだろう。運命の物語には、リノアまでもが巻き添えにされているのだと、彼に知らせてはいなかった。知らせたら、彼は断固として計画を根底から壊そうとするだろう。アルティミシアを倒したスコールの過去そのものを覆す勇気は、僕にはなかった。

サイファーは今何を考えてアルティミシアの命に従っているのだろう。

「ストックホルム症候群かなぁ……」

「アーヴァイン! 大変だ!」

崩壊した運動場の片隅で、リノアの落ちた場所で、ぼんやりと魔女と騎士達のことを考えていた僕は、ゼルの叫びにも似た呼びかけに振り向いた。

「スコールがリノアを連れてどっか消えちまった!」

おめでとう。

誰に言うともなく、呟く。

「一体何処に消えちまったんだか――」

「フィッシャーマンズ・ホライズンに停泊してんだから、エスタしかないでしょ」

テンガロンハットをかぶり直して、立ち上がればゼルの目線は僕より大分下にあった。僕は見上げるということに慣れていない。希みを高く持ってそれを見上げることに、僕は慣れてなどいなかったのだ。

「エスタぁ? いや、わからないでもないんだけどよ……だけど何で」

「エルオーネが、居るから」

「は?」

エルオーネが昔スコールによくやっていたように、疑問を顔に乗せたゼルの頭をくしゃくしゃと撫でてやれば、彼は憮然として膨れた。幼い頃のことだ、やはり何もなくとも憶えてはいないのだろう。

誰もが過去を捨ててゆく。アポトーシスに近い行為かもしれない、ヒトは過去のすべてを背負って生きてゆくことなど決してできない。

なのにどうして、伝説のSeeDという運命に纏わる人間だけがこんなにも、硬化現象を起こしてしまっているのだろう。何をこんなにも未来という過去に拘らなくてはならないのだろう。

「ンだよ」

「いや。さて、じゃあ呼びにいかなきゃねー」

「誰を?」

「エスタぎりぎりまでガーデンで行って、三階から橋に飛び移れれば簡単にスコール達を追い越せるから、まだ時間は全然余裕ー」

「だから、誰を?」

Squall III

(忠実なる魔女の騎士サイファーよ。魔女は生きている……魔女は希望する)

リノアではなかった。誰か知らない女の影が、リノアに重なるようにして蠢いている。

恐らくこれがアルティミシアなのだろう。ママ先生を操っていた未来の魔女。結わえ上げられた銀髪、あかい服。顔は見えない。

(海底に眠ると伝えられし、ルナティック・パンドラを探し出せ。さすれば魔女は再びおまえに夢を見せるだろう)

リノアの意識は探れど見付からない。完全にアルティミシアの意識に乗っ取られてしまっているのだろうか。何故アルティミシアは彼女を乗っ取ることができたのだ。まさか、まさかこのときには。

サイファーはこの女に夢を与えられていたのだろうか。夢? 魔女の騎士?

(仰せのとおりに。魔女アルティミシア様……)

否、あり得ない。何故この時点で、サイファーがアルティミシアの名を知っていたのだ。直前まで、彼女のことをママ先生と称していたサイファーを憶い出す。この時点でアルティミシアのことを知っていたのは、彼女の意識に抑え込まれたイデアだけのはずだった。

「ママ先生は魔女じゃなくなった。ママ先生も知らないうちに、誰かに魔女の力を継承しちまったらしい」

のちに、ゼルからそう聞いた。またか、と俺は口唇を噛む。サイファー同様、ママ先生も明らかに嘘を吐いている。リノアが魔女になったのは、あの瞬間でしかあり得ない。

誰も彼も、皆一様に何かを隠している。そうして隠しているくせに、隠し通す気概もまるで見られず、正直者か莫迦のように、嘘を嘘の形で俺の前に次々と置いてゆき、気付けと言わんばかりの有様だった。そして俺はまた混乱する。

俺は何も知らない。

だが、それで良いのだろうか。知らないままでいて良いのだろうか。

知らないままで、また利用されるだけ利用され、用済みになったら打ち捨てられる運命なのだろうか。

アルティミシアに捨てられたサイファーのように?

否、アルティミシアはサイファーを見捨ててなどいない。幾度となく俺達に破れたサイファーを、蔑むように扱いながらも彼女はしかし、ただの一度として手放したことはなかった。

最強のはずの魔女が何故、この時代に騎士を必要としたのか。手足となる手駒など簡単に作れたろうに、何故彼女はサイファーを騎士に選んだのだろう。

サイファーは本当に魔女に操られているだけなのだろうか。後々のことも考えて皆には洗脳を仄めかしておいたが、どうも彼の異常な行動はそれだけには見えない。

何を考えているのだろう、皆。

何故。

なぜ。

どうして。

自らに問うて自らに答えなければ、何も生まれないのだともはや知っている。

Interval I

Interval II

(いいか、いちばんえらいのはこのサイファー様なんだからな!)

(どうして?)

(Cipher Almighty。最初の万能者、神って意味だ。俺の名前はここから来てるんだからな)

(ふーん)

(そういやおまえも似たような意味だよな、ちょい悔しいが)

(?)

(レオンは伝説の女神の力の象徴、ライオン。時間と破壊を意味する。スコールは……サケル……か?)

(さける?)

(……あ。なんか悔しくなってきたぞ、クソッ。おまえのが偉っちいじゃねえか!)

Cipher 0

「サイファー。サイファー・アルマシー。サケルに先んじて生まれ、ありとあらゆる能力に優れ、サケルをサケルとして育て上げることのできる、そしていつかサケルに壊されるだろう運命められた、始元の秘鍵に問う」

運命を壊す気は、ないか――?

Seifer IV

釣り糸を垂れていた俺に近付いてくる足音は、とっくに奴のものだとわかってはいたが、反応することもなく、俺はただ海に視線を向けていた。代わりというわけでもないだろうが、風神と雷神がそちらを向いたようだ。

「やぁ、サイファー。久し振り、元気だった?」

「おう」

視線を水面の浮きから外さぬまま、片手を上げて俺は応じた。目を見合わせて、風神雷神が俺達から離れてゆく。残されたのは、図体のでかい男二人。

アーヴァインはそのまま声を掛けるでもなく、俺の後ろで静かにたたずんでいた。凪いだ青の上で時折ぴくりと揺れる浮きに空気を揺らすところを見ると、ひょっとしたら俺のアタリを待っているのかも知れない。ったく、いつまで経ったって話すタイミングなんてできやしねえぞ、俺は釣り下手なんだから。諦めて後ろを仰ぎ、口を開いた。

「色々考えたぜ。そしたら気付いた……いや、憶い出したことがある」

「……? それは……?」

「アルマシーは、献身を司る地母神アールマティにも由来すること。サイファーには、暗号を解く鍵っつう意味もあったこと。……おまえもだろ? アーヴァイン、……アーヴィン・キニアス。俺達は同じ目的、別の手段で以て、あいつを覚醒させるよう定められていたってわけだ。Key Near S……Sはスコールか? SeeDか? それとも」

「……サケル」

「ふん。結局は奴も俺達と同じ穴の狢だったってわけか」

Sacer。神の初子。特別な運命のために最初に選び抜かれた者。

人々は競って初子になりたがり、神の恩寵に与ろうとしたが何のことはない、その初子こそ神なる運命に捧げられるべき生贄に他ならない。

昔はそんなものに憧れたこともあった、運命に選ばれてみたいと思ったこともあった。今思うと、随分と子供らしい感想だ。微笑ましくさえあった。

自分がサイファーであって良かったと思う。Cipher。つまらぬ者、取るに足りぬ者、運命など見向きもせぬ小さき存在。そうして自由意志で生きることができるのだ。

俺は本当にあの魔女達のおかげで、子供時代とやらにさよならしたのかもしれない。

つい微笑を刻んでしまった俺を、アーヴァインは首を傾げて見詰めた。俺の真意がわからぬげに顔を傾け、だが同じように笑んでいる。こいつはいつからこんな思いを抱えてきたのだろう、子供であることを許されないで生きてきたのだろう。

「質問するぞ」

「答えるかどうかは別にして、質問なら幾らでも」

ああもう本当に。こいつが友達で心底良かったと思う。

「俺の名前が付けられたのは、……俺も憶えてないような頃に途中で変えられたのかもしんねぇが、どっちにしろアルティミシアを倒したスコールがママ先生に会う大分前の話だろ? まだ他にもあるんだな? そうでないと説明の付かねえことが多すぎる。エルオーネがアルティミシアをアデルに送ったのはそのせいだな?」

アーヴァインは答えなかった。答えないことが、雄弁に答えを提示してもいた。

まぁいいか、と伸びをした俺の背に掛かる、アーヴァインの声。

「サイファーってのはね、ゼロ。無からの創造を意味するんだってさ、ママ先生が言ってた」

不意打ちだった。

「アーヴァインは、君の言ったとおりアーヴィンから。妖精、つまり女神、魔女、超自然的存在、……そして友達」

「……おまえ」

「いい名前だよね、お互い」

涙が零れた。

ちくしょう、なんて不意打ちだ。アーヴァインは微笑んでいる。こいつのこういうところが大嫌いだった。涙が止まらない。

無防備になった何処かやわらかな部分に、しっかと楔を打ち付けられたかのような気分だった。ざっくりと斬り付けられたような気分でもあった。ああ、イデア。わかっていたのに、彼女がどれほど自分達のことを愛してくれていたか、幼い頃の自分は何より理解していたからこそ、魔女の騎士になることを切望したというのに。

魔女達はいつだって慈愛に溢れている。そうして自分の愛も涸らしてしまうほどに。そんな愛ある肉体だからこそ、ハインの魔力は彼女達を自らの器に選んだというのに。

どうして忘れていられたのだろう。何より大事なことを、アルティミシアの優しい手はいつだって指し示していてくれたのに。

「アルティミシアが……言ったんだ」

「……うん?」

「おまえがSeeDと戦いたいのならば場を与えるから戦いなさい、ってな。意味がわからなかった、わからなかったから、俺は」

「サイファー」

「あいつは本当は騎士なんか必要としてなかったのに、本当は俺がスコールと戦いたかっただけなのに、アルのためだとか嘯いて負けて、彼女を傷付けた、俺は」

いつだって自分のことしか考えていなかったのに。

(助けを求めることは恥ではありません。おまえはただの少年なのだから)

(もう少年ではいたくない?)

(もう戻れない場所へ。さあ、少年時代に別れを)

選択はいつだって俺の手にあった。誰の運命でもなく、誰に助けられねばならない子供でもなく、ひとりの人間として。

(命令に従うの? 従うだけなの? それがSeeDなの? サイファーはそんなSeeDになりたいの?)

いつかリノアにも叱られたことがあった。どうして彼女達は怒るではなく他人のために叱ることができるのだろう。こんなにも利己的な人間に、それでも俺で在れと言って優しくできるのだろう。

「……サイファー、あのね?」

どのくらいそうして放心していたのだろうか。泣き濡れた顔もやがてすっかり乾いて紅く染まるのみになるほどの時間、アーヴァインのことも放り出していた俺に、奴は遠慮がちに声を掛けてきた。

「言い忘れてたんだけどさー……来るんだよ、もうじき」

「は?」

「スコールが」

釣り用の折畳み椅子から思わず転がり落ちた。擦りむいた身体にも頓着できず、奴の顔を穴の空くほど見詰めてしまう。

「な、な、な」

「先に言っておけばよかったねー、御免ね? でもサイファーの泣き顔可愛かっ――」

「てンめぇアーヴィン! この確信犯!」

掴みかかった。殴り合って、じゃれた。俺もあいつも笑っていた。

「……何やってんだ、あんたたち……」

やがて到着したスコールが呆れ果てたような声を出したのも無理からん、水と砂まみれになって俺達は、その頃には海の中で喧嘩していた。すでに俺の顔もアーヴァインの顔も、海水と殴った痕と擦り疵でぐちゃぐちゃのことだろう。本当に付き合いのいいアーヴァインに感謝する。

「よぅスコール……久し振りだな」

「……そうか?」

海から上がる間際、アーヴァインが俺に囁いた。

自分の目で確かめて御覧……と。

そう言った奴の顔が何故か晴々としていたから、俺も信じてみる気になったのかもしれない。正直言えば、あまりスコールには会いたくなかった。真っ平だった、強くならざるを得なかった傀儡のこいつも、そんなこいつを育てるためだけに踊らされた、もっと道化でしかない自分も。敵わないことが最初から運命付けられていた相手と対峙するなぞ冗談ではなかったが、果してそんな運命など、何処にあったというのだろう。

運命を切り開いてきたのは誰だったのか。

アーヴァインはスコールに軽く一礼して、この場を去っていった。お互い何も言わない。スコールは軽く視線を流して、奴の立ち去る様をしばらく見遣っていたが、やがてその姿が完全に視界から消えるに至り、徐ろに俺に向き直る。向き直り、だがそれでも口を開かない。じっと俺を見詰めるだけだった、幼い頃と変わらぬ、まっすぐな視線で。

「……今日は何の用だ?」

諦めのようにも取れるあえかな溜息が洩らされたのを聞いた。

「……学園長が、あんたにガーデンに戻る気があるのかどうかを尋ねてこいと言った」

おいおい、相変わらず他人に言われるままかよ。げんなりとしかけたが。

「だがそれ以上に、俺が質問したいことがあった。サイファー」

今日は皆、やたらと俺に不意打ちを食らわしたいらしい。

不思議なものだ。俺達を縛り上げるはずだった運命とやらは、結果として俺達を自由にしたような観さえある。無からの構築とアーヴァインは言ったが、すべてを無に返さなくてはと思えるほどに奮起するためには、相応の重圧、聖なる天蓋が必要だったのかもしれない。アルティミシアのように。

スコールに会いたくなかった理由の中には、彼女の希みを叶えることのできた、こいつに対する些かの嫉妬も含まれていたかもしれない。そう思い、苦笑するしかなかった。

「魔女の騎士になったあんたと、初めて戦ったときのことだ」

「あん?」

「あんたは魔女の騎士になることが夢だったと言った。だが直後に、夢を叶えるまでは死ねないとも言った」

「……つまんねぇこと憶えてんな、おまえ」

「矛盾してる。あんたの本当の夢は、一体何なんだ」

「……そんなことを知りたかったのか?」

口端を歪めて嗤った。潰された夢の残滓を英雄様が求めるのは、憐憫のためかと思わないではいられなかった。いられなかった、が、奴の顔ときたら相変わらずの感情が欠けたような無表情で、覚えず笑ってしまうほどだった。眸だけが妙に物言いたげなのも変わらない。

「……おまえに勝つこと、かな」

つい懐かしさで応えてしまうほど、それは小さいときのこいつの眸そのままだった。

「え?」

「おまえに勝つことだよ。伝説のSeeD様。……いや、違うな」

「伝説の……って、それは」

「伝説のSeeDっつー皆の幻想に打ち勝つことだ」

それは、運命に選ばれることのなかったちいさなちいさな自分に打ち勝つことと同義でもあった。それに勝ちたいと思う時点ですでに運命に弄ばれているのも重々承知の上で、尚高みを目指すしか、俺は方法を知らない。まさにハイペリオンそのままに。

運命に選ばれなくてよかったと、その言葉が強がりではないと自分で納得するためにも、俺は運命に勝とうとするしか術を知らなかった。

「あんた……知ってたんだな。俺が何も知らなかった頃から」

「……ガーデンには戻んねぇよ」

「……そうか」

「寂しいか?」

「ああ」

思わず間抜けな貌で刮目してしまったが、スコールは至って真面目な面持ちだった。

「あんたともう戦えないのは厭だ。あんたが学園長やママ先生から逃げたい気持ちはわからないでもないが、あんたいつからそんなに弱くなった」

スコールの声が低い。ひどく哀しみじみた怒りを滲ませた、いとけないこどもの声だった。

「逃げ……だと?」

「違うのか。運命があるだなんてそんな言い訳に逃げ場を作ってんじゃないのか」

「……おまえには、ないのか。運命は」

自分の目で確かめて御覧。

アーヴァインは確かにそう言った。俺が育てたはずの、運命に持ち上げられ英雄とされたはずの、サケルが今どんな形をしているのか。

「ひとの人生が自分の思うとおりになんかならないのはいつだってそうだ、いつも他人の思惑に踊らされて利用されて自分の小ささを痛感させられて、それしか選べないような状況しか残されなくて言いなりになるしかできないことも多くあって、悔しくたって苦しくたってそんな道しか選べなくて。でもそれでも俺は」

スコールが目を閉じて天を仰ぐ。まるで何かに祈るかのように。それは確かに自分自身に対する祈りだったのかもしれない。

「運命なんてそんなもの、確かにあったのかもしれないが、あろうとなかろうと関係ない。最初から何もかもが決められてた人生だったとしても、俺は自分の意志でリノアを救いたかっただけだ、助けようとしただけだ。あんたが自分の意志で彼女達を守ったように、そして俺達と戦ったように」

ああそうだ、憶い出した。

こいつを鍛えたいと思ったのは、こいつを伝説のSeeD様に仕立て上げるためなんかじゃない。そうお膳立てされていたのだとしても、定められていたのだとしても、こいつを敵として育てたかったのは誰の意志でもない、俺の飢えにも似た希みだったことを。

だからこいつに勝てなくなっていたのだろう。無心に戦っていた昔と違い、俺は色々と考えすぎた上の立場で以てこいつと対峙していたのだから。畏れ多くもこいつに同情し、運命から解き放ってやろうなどと考えていたのだから。そうして解放されたスコールが、それではまるで傀儡のままだということにも気付かずに。気付きたくないままで、俺も傀儡から抜け出せぬまま、恐らくは。

自分の意志ではあったかもしれない。だが忘れていた。おまえと闘うのが何よりも楽しかったことを、俺は忘れていた。

俺達の闘いの真実を見失っていた。

「俺に負けたくないんだろう、サイファー。伝説のSeeDなんかじゃなく、この俺に。あんたの意志はそれじゃないのか。それでも逃げるのか。負けたまま、何か訳のわからない運命とやらに操られたまま、みっともなく」

俺がそんな有様だったときも、恐らくこいつは何も考えてはいなかったのだ。何も考えず、ただ俺と闘うことだけを意志に刻んで、ひたすら俺に向かってきていたのだ。運命も何も関係なく。

今は視線を俺に当てた、このひとみでまっすぐに。

うっすらと、俺の顔に浮かんだのは自分でも驚いたことに、静かな静かな微笑だった。スコールも意外に思ったのか、若干瞠目したようだ。そうして曲線を形作ったまま、俺の口は開いていた。

「伝言だ、スコール。魔女達から。燃えるような真実で世界の嘘を焼き尽くしなさい……だとよ」

「世界の……?」

「これから先にまだ、おまえにどんな運命が用意されてるんだかは知んねえが。おまえなら大丈夫だな、しっかりやれよ、スコール。自分の意志で」

まだあるのか、とスコールは苦い顔をした。俯いてくちびるを引き締め、だが一瞬のちには屹然と視線を上げる。涙目で俺に立ち向かってきた、幼い幼い彼を憶い出した。俺が何よりも愛しんできた、ライオンハートだった。

ああそうだ、だからそのときには。

「だから、そのときには」

そのときには。

スコールが俺に向き直る。もはや何も言わなかった、奴にもわかったのだろう。

そのときはまた、俺はこいつに敵として相見えるのだ。ハイペリオンを片手に。それはひどく睦み合いに近く、いつだって俺達の最高の快楽となることだろう。

俺達が闘う理由なんて、本当はそれしかなくて、いつも。

これからどんな運命が俺達を覆おうとも、運命など疾うに俺達は。

Liberi Fatali

目覚めなさい 私の子供達

ゆりかごはもうありません

目覚めなさい 運命の子供達

やすらかな眠りは終わりました

立ち上がりなさい

真実の庭を見つけなさい

燃えるような真実で

世界の嘘を焼き尽しなさい

燃えるような真実で

世界の闇を照らしなさい

さようなら 子供達

また会うときは 運命のとき

あなたの闘いの物語を終わらせなさい。

それが誰かの悲劇の始まりだったとしても。

Appendix

俺は……俺を少年と言うな

魔女の騎士といってくれないか? これがオレの夢だった

俺が死んだと思っていたようだな。俺は死なねえよ、夢をかなえるまではな!

SeeDとはなんだ? イデアが知りたがっている

俺は魔女の騎士になったんだぞ。ガキのころからの夢だったぜ

ガーデン破壊後はSeeD狩りが始まる。俺はイデアの猟犬となって、おまえらを追い回してやるぜ。楽しみだろ、スコール。それまで死ぬんじゃねえぞ

誰かがいなくなるかもしれない。好きな相手が目の前から消えてしまうかもしれない。そう考えながら暮らすのって辛いんだよね〜

たぶん、サイファーも同じようなもので、だから、5歳くらいの時には2人ともガーデンにいた……はずだ。それなのに、孤児院のころの話なんてぜんぜんしたことがない。俺はあいつを見ても、そんなこと考えもしなかった

その時、サイファーとスコールに気がついたわ。サイファーとスコールは、いつもケンカをしていたの

おまえ、まませんせいを倒しに来たのか? ガキの頃の恩は忘れたか?

クソッ、まだだ。俺は、まだ終わるわけにはいかない

俺は魔女イデアの騎士だ。俺がいる限り、イデアには指一本触れさせない

おおせの通りに。アルティミシア様

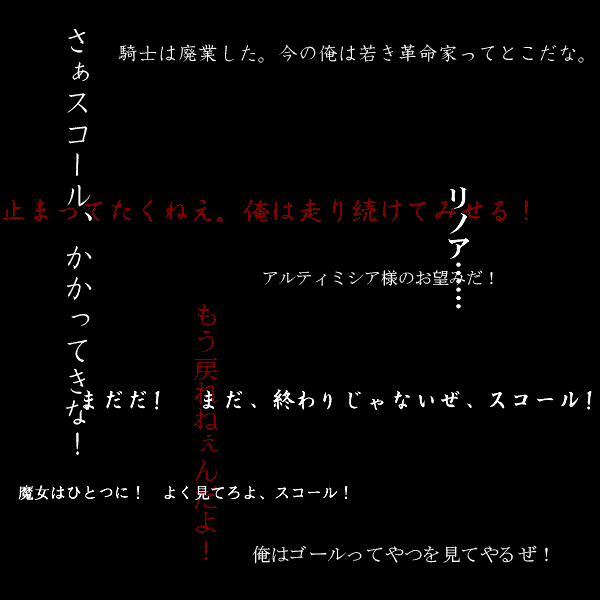

騎士は廃業した。今の俺は若き革命家ってとこだな

アルティミシア様のお望みだ!